لماذا تأجَّل (تعطَّلَ؟ أُلغيَ؟) التعديل الوزاري؟!

■ في ظل أجواء التوتر على خلفية مقتل الشهيد نزار بنات، على يد الأجهزة الأمنية، باعتراف أعضاء في اللجنة المركزية لفتح نفسها، تصاعدت الأحداث عن مشروع لتعديل وزاري وشيك في حكومة محمد اشتيه، وبشكل خاص لملء الفراغ في وزارتي الداخلية والأوقاف، اللتين كانتا بعهدة رئيس الحكومة، خاصة بعد أن فشلت المشاورات داخل حركة فتح لملء هذا الشاغر، فكان الحل الأسهل بالإحالة إلى رئيس الحكومة.

الحديث عن ضرورة التعديل الوزاري سبقه حديث لوزير الخارجية الأميركي توني بلينكن في زيارة إلى رام الله، في مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس محمود عباس، دعا فيه إلى حكومة جديدة، تكون معنية بمكافحة الفساد، وتمتلك حصانة إزاءه، ورشح لذلك رئيس الوزراء الأسبق الدكتور سلام فياض، وهو الاقتراح الذي لم يرق للرئيس عباس، فرشح بدلاً من سلام فياض لهذا المنصب، أحد كبار المسؤولين في السلطة، محمد مصطفى.

حديث بلينكن عن ضرورة التغيير الوزاري، ربطاً بمكافحة الفساد، وموافقة الرئيس عباس مبدئياً على ذلك، وإن اختلف معه على المرشح البديل، كان إشارة واضحة من الإدارة الأميركية، بضرورة إحداث تغيير وزاري في السلطة الفلسطينية، ينسجم مع الدعوات لما بات يسمى بـ«بناء إجراءات الثقة»، و«تقليص الصراع»، وهي العناوين للقضايا التي تناولها الرئيس عباس مع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس.

ثم سرعان ما ظهرت إلى العلن أخبار تتحدث بوضوح عن ضرورة التعديل الوزاري (وليس التغيير الوزاري) وجرى الحديث عن سبعة وزراء مرشحين لمغادرة الحكومة، كما سربت مصادر رسمية أسماء الوزراء السبعة البدلاء، وبدا الأمر وكأن طبخة التعديل حلّت محل التغيير.

في كل الأحوال، إن كان الأمر «تغييراً» أم مجرد «تعديل»، ففي الحالتين اعتراف صريح بأن الأمور، مع حكومة اشتيه، لا تسير بشكل حسن، وأن ثمة تقصيرات وعقبات تحول دون تحقيق الوعود السخية التي أطلقها الدكتور اشتيه في الأيام الأولى لتوليه المسؤولية، بما في ذلك استراتيجية «العناقيد»، التي بشّر من خلالها بازدهار اقتصادي، أثبتت الوقائع أنه كان مجرد وعود، وأن الأمور في هذا المجال، لا تسير على الوجه الحسن.

ثم اختفت مع حكومة اشتيه مظاهر «التواضع» والسلوك الشعبوي الذي عبّر عنه رئيس الحكومة في اليوم الأول، لتوليه المسؤولية بالسير نحو مكتبه على الأقدام، متخلياً عن سيارته وعن المظاهر التي تواكب كبار المسؤولين.

وتراجعت الهيبة الحكومية، وتصاعدت روائح الفساد الإداري والمالي، وحفلت وسائط التواصل الاجتماعي بالانتقادات اللاذعة للأداء الحكومي، وتسربت العديد من الأخبار، من خلف الجدران والستائر السميكة للوزارات، عن صفقات الفساد التي تصاعدت روائحها لتصل إلى البيت الأبيض، ووزارة الخارجية في واشنطن.

ثم فجأة غاب الحديث عن التعديل الوزاري، وكثرت الثرثرة عن خلافات تدب بين أركان حركة فتح، حول مضمون هذا التعديل، وحول الأشخاص المرشحين ليحلوا محل الوزراء الذين قيل أنهم بدأوا يحزمون حقائبهم، ويحرقون ما فاض من أوراقهم الخاصة، قبل أن يغادروا نعيم الوزارة وجنتها المفقودة.

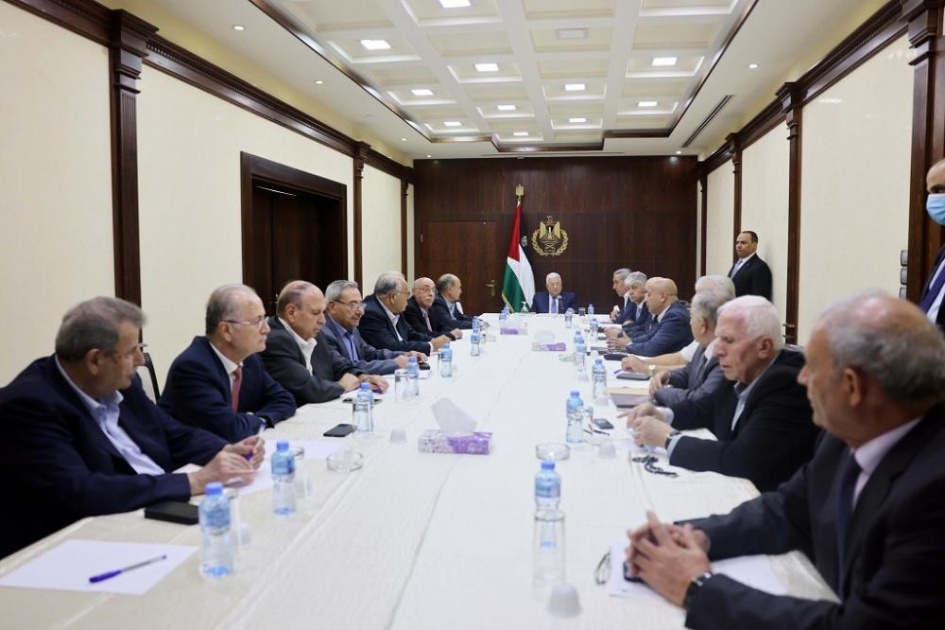

كثيرين ربطوا بين الخلاف على تفاصيل التعديل الوزاري، وبين ما بات يسمى الصراع داخل فتح على خلافة الرئيس عباس، وقد ثبت هذا الأمر حين أحيلت قضية التعديل إلى اللجنة المركزية للحركة (وليس إلى اللجنة التنفيذية التي تعتبر وفق النظم الرسمية ذات الصلة، هي مرجعية السلطة وحكومتها وليست اللجنة المركزية لحركة فتح).

اللجنة المركزية انتهت في نقاشها لملف التعديل إلى «تفويض الرئيس عباس» نيابة عن قيادة الحركة، بإجراء اللازم لإنجاز التعديل.

وليست هي المرة الأولى التي تحيل مركزية فتح ما هو من مهامها إلى الرئيس عباس، من بينها مثلاً تشكيل قائمة فتح للانتخابات التشريعية.

ولم يعد خافياً أن فشل اللجنة المركزية، في الاتفاق هنا (في التعديل الوزاري) وهناك (في تشكيل قائمة الحركة للانتخابات التشريعية)، إنما هو تعبير عن حالة فشل في الوصول إلى توافقات. ولا يستبعد كثيرون، بل إن بعضهم يؤكدون، أن «حالة الفشل» هذه إنما هي تعبير عن الأجواء التي تسود اللجنة المركزية أمام محطتين كبيرتين: خلافة الرئيس عباس، والمرشحون هنا كثيرون + التحضير للمؤتمر القادم للحركة، والذي قيل عنه إن الرئيس عباس قد يتخلى فيه عن رئاسة الحركة لآخرين.

ومع أن اللجنة المركزية «فوضت» الرئيس عباس بالصلاحيات الكاملة لإجراء التعديل الوزاري، إلا أن الظاهر أن هذه المسألة، إما أنها علقت على مشجب الانتظار، وإما أنها تصادفها صعوبات وعقبات فتحاوية، يعصى حلها حتى على الرئيس عباس نفسه.

هذا كله يشكل دليلاً، إلى جانب باقي الدلائل، عن حالة عجز بدأت تفتك بمفاصل النظام السياسي الفلسطيني، فَقَدَ مجلسه التشريعي بمرسوم حله. وانتهى أجل مجلسه الوطني في دورته الأخيرة، أما المجلس المركزي الذي أحيلت إليه صلاحيات المجلس الوطني الراحل، فبات هو الآخر معطلاً، واللجنة التنفيذية فَقَدَتْ هي الأخرى أمين سرها الراحل الدكتور صائب عريقات وما زال هذا المنصب المفصلي شاغراً، أما دائرة المفاوضات، وهي من أخطر الدوائر وأكثرها حساسية، فتدار بالوكالة من قبل عضو مراقب في اللجنة التنفيذية، يبدو وكأنه يملك صلاحيات أوسع من باقي الأعضاء العاملين والمنتخبين في المجلس الوطني.

هل يمكن فصل أزمة النظام عن أوضاع حركة فتح؟!

وهل سيشكل المؤتمر القادم للحركة مدخلاً لحل أزمة النظام؟ وهل تستطيع فتح – وحدها – أن تتحمل عبء هذا النظام، وهي ماضية في الاستفراد بالقرار السياسي، رغم بياناتها الداعية إلى الحوار الوطني؟

أم أن الانتخابات الشاملة هي الحل الفاعل، وكل الحلول تدخل في باب المعالجات الجزئية؟

وهل سيبقى قرار الانتخابات رهناً بـ«الضمانات الإسرائيلية»؟!■

الحديث عن ضرورة التعديل الوزاري سبقه حديث لوزير الخارجية الأميركي توني بلينكن في زيارة إلى رام الله، في مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس محمود عباس، دعا فيه إلى حكومة جديدة، تكون معنية بمكافحة الفساد، وتمتلك حصانة إزاءه، ورشح لذلك رئيس الوزراء الأسبق الدكتور سلام فياض، وهو الاقتراح الذي لم يرق للرئيس عباس، فرشح بدلاً من سلام فياض لهذا المنصب، أحد كبار المسؤولين في السلطة، محمد مصطفى.

حديث بلينكن عن ضرورة التغيير الوزاري، ربطاً بمكافحة الفساد، وموافقة الرئيس عباس مبدئياً على ذلك، وإن اختلف معه على المرشح البديل، كان إشارة واضحة من الإدارة الأميركية، بضرورة إحداث تغيير وزاري في السلطة الفلسطينية، ينسجم مع الدعوات لما بات يسمى بـ«بناء إجراءات الثقة»، و«تقليص الصراع»، وهي العناوين للقضايا التي تناولها الرئيس عباس مع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس.

ثم سرعان ما ظهرت إلى العلن أخبار تتحدث بوضوح عن ضرورة التعديل الوزاري (وليس التغيير الوزاري) وجرى الحديث عن سبعة وزراء مرشحين لمغادرة الحكومة، كما سربت مصادر رسمية أسماء الوزراء السبعة البدلاء، وبدا الأمر وكأن طبخة التعديل حلّت محل التغيير.

في كل الأحوال، إن كان الأمر «تغييراً» أم مجرد «تعديل»، ففي الحالتين اعتراف صريح بأن الأمور، مع حكومة اشتيه، لا تسير بشكل حسن، وأن ثمة تقصيرات وعقبات تحول دون تحقيق الوعود السخية التي أطلقها الدكتور اشتيه في الأيام الأولى لتوليه المسؤولية، بما في ذلك استراتيجية «العناقيد»، التي بشّر من خلالها بازدهار اقتصادي، أثبتت الوقائع أنه كان مجرد وعود، وأن الأمور في هذا المجال، لا تسير على الوجه الحسن.

ثم اختفت مع حكومة اشتيه مظاهر «التواضع» والسلوك الشعبوي الذي عبّر عنه رئيس الحكومة في اليوم الأول، لتوليه المسؤولية بالسير نحو مكتبه على الأقدام، متخلياً عن سيارته وعن المظاهر التي تواكب كبار المسؤولين.

وتراجعت الهيبة الحكومية، وتصاعدت روائح الفساد الإداري والمالي، وحفلت وسائط التواصل الاجتماعي بالانتقادات اللاذعة للأداء الحكومي، وتسربت العديد من الأخبار، من خلف الجدران والستائر السميكة للوزارات، عن صفقات الفساد التي تصاعدت روائحها لتصل إلى البيت الأبيض، ووزارة الخارجية في واشنطن.

ثم فجأة غاب الحديث عن التعديل الوزاري، وكثرت الثرثرة عن خلافات تدب بين أركان حركة فتح، حول مضمون هذا التعديل، وحول الأشخاص المرشحين ليحلوا محل الوزراء الذين قيل أنهم بدأوا يحزمون حقائبهم، ويحرقون ما فاض من أوراقهم الخاصة، قبل أن يغادروا نعيم الوزارة وجنتها المفقودة.

كثيرين ربطوا بين الخلاف على تفاصيل التعديل الوزاري، وبين ما بات يسمى الصراع داخل فتح على خلافة الرئيس عباس، وقد ثبت هذا الأمر حين أحيلت قضية التعديل إلى اللجنة المركزية للحركة (وليس إلى اللجنة التنفيذية التي تعتبر وفق النظم الرسمية ذات الصلة، هي مرجعية السلطة وحكومتها وليست اللجنة المركزية لحركة فتح).

اللجنة المركزية انتهت في نقاشها لملف التعديل إلى «تفويض الرئيس عباس» نيابة عن قيادة الحركة، بإجراء اللازم لإنجاز التعديل.

وليست هي المرة الأولى التي تحيل مركزية فتح ما هو من مهامها إلى الرئيس عباس، من بينها مثلاً تشكيل قائمة فتح للانتخابات التشريعية.

ولم يعد خافياً أن فشل اللجنة المركزية، في الاتفاق هنا (في التعديل الوزاري) وهناك (في تشكيل قائمة الحركة للانتخابات التشريعية)، إنما هو تعبير عن حالة فشل في الوصول إلى توافقات. ولا يستبعد كثيرون، بل إن بعضهم يؤكدون، أن «حالة الفشل» هذه إنما هي تعبير عن الأجواء التي تسود اللجنة المركزية أمام محطتين كبيرتين: خلافة الرئيس عباس، والمرشحون هنا كثيرون + التحضير للمؤتمر القادم للحركة، والذي قيل عنه إن الرئيس عباس قد يتخلى فيه عن رئاسة الحركة لآخرين.

ومع أن اللجنة المركزية «فوضت» الرئيس عباس بالصلاحيات الكاملة لإجراء التعديل الوزاري، إلا أن الظاهر أن هذه المسألة، إما أنها علقت على مشجب الانتظار، وإما أنها تصادفها صعوبات وعقبات فتحاوية، يعصى حلها حتى على الرئيس عباس نفسه.

هذا كله يشكل دليلاً، إلى جانب باقي الدلائل، عن حالة عجز بدأت تفتك بمفاصل النظام السياسي الفلسطيني، فَقَدَ مجلسه التشريعي بمرسوم حله. وانتهى أجل مجلسه الوطني في دورته الأخيرة، أما المجلس المركزي الذي أحيلت إليه صلاحيات المجلس الوطني الراحل، فبات هو الآخر معطلاً، واللجنة التنفيذية فَقَدَتْ هي الأخرى أمين سرها الراحل الدكتور صائب عريقات وما زال هذا المنصب المفصلي شاغراً، أما دائرة المفاوضات، وهي من أخطر الدوائر وأكثرها حساسية، فتدار بالوكالة من قبل عضو مراقب في اللجنة التنفيذية، يبدو وكأنه يملك صلاحيات أوسع من باقي الأعضاء العاملين والمنتخبين في المجلس الوطني.

هل يمكن فصل أزمة النظام عن أوضاع حركة فتح؟!

وهل سيشكل المؤتمر القادم للحركة مدخلاً لحل أزمة النظام؟ وهل تستطيع فتح – وحدها – أن تتحمل عبء هذا النظام، وهي ماضية في الاستفراد بالقرار السياسي، رغم بياناتها الداعية إلى الحوار الوطني؟

أم أن الانتخابات الشاملة هي الحل الفاعل، وكل الحلول تدخل في باب المعالجات الجزئية؟

وهل سيبقى قرار الانتخابات رهناً بـ«الضمانات الإسرائيلية»؟!■

أضف تعليق